特殊車両通行許可は、文字通り特殊な車両が通行するときに必要とする許可なのですが、では、どのような車が特殊な車なのかを知らなくてはなりません。

逆にいえば、では特殊でない=普通の車両というのはどのようなものかという疑問も出てきます。ここでは、特殊車両通行許可で最も重要な一般的制限値というものを紹介します。

一般的制限値とは?

一般的制限値は、この値を超えると特殊な車両ですよという値です。この値を一つでも超えると特殊車両ということになります。

制限令についての基準

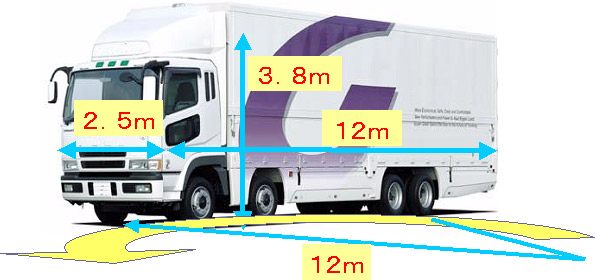

| 車両の諸元 | 一般制限値 |

|---|---|

| 幅 | 2.5メートル |

| 長さ | 12.0メートル |

| 高さ | 3.8メートル |

| 重さ(総重量) | 高速・指定道路・・・25.0トン その他の道路 ・・・20.0トン |

| 軸重 | 10.0トン |

| 隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満・・・18.0トン 隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下・・・・19.0トン 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上・・・・20.0トン |

| 輪荷重 | 5.0トン |

| 最小回転半径 | 12.0メートル |

表にすると上記のようになりますが、これではわかりづらいと思うので、下の図を見てほしいと思います。

これに、重さが高速・指定道路で25トン、それ以外の道路で20トンとなっていて、とりあえずはこの程度を覚えてもらえれば大丈夫です。

特殊な車両とは?

第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(次条第一項及び第七十二条の二第一項において「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

すこし固くて申し訳ありませんが、要するに一般的制限値を超えるような特殊車両は道路管理者が通行することを認めることができるということです。

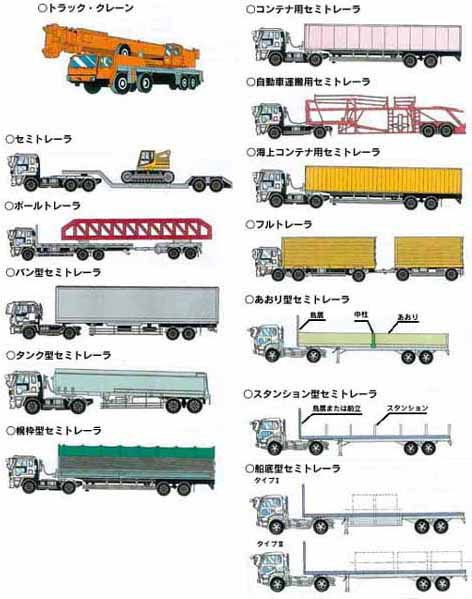

車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

貨物が特殊

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

特殊な車両の種類

車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

単車

○トラッククレーン(車検証に記載された重量で走行しなければなりません。)

※一次分解が必要になる場合があります。

特例5車種

1) バン型セミトレーラ

2) タンク型セミトレーラ

3) 幌枠型セミトレーラ

4) コンテナ用セミトレーラ

5) 自動車運搬用セミトレーラ

◎フルトレーラ

※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。

追加3車種

貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。

1) あおり型セミトレーラ

2) スタンション型セミトレーラ

3) 船底型セミトレーラ タイプI タイプII

その他

○海上コンテナ用セミトレーラ

○重量物運搬用セミトレーラ

○ポールトレーラ