Contents

最小回転半径の算出の仕方

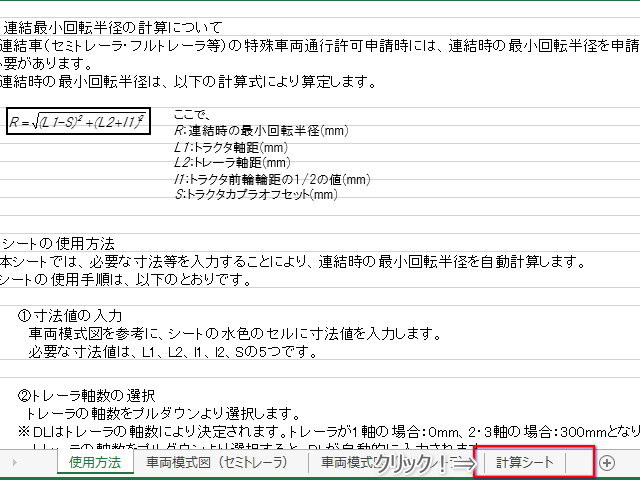

最小回転半径は、特車申請では必ず必要になる数値で、これがないと申請は受理されません。正直言うと数値をカンで提出している人も多いと思いますが、国土交通省から簡単に最小回転半径を調べるツールが公開されていますので是非これを機に参考にしましょう。

まずは特車サイトからダウンロードする

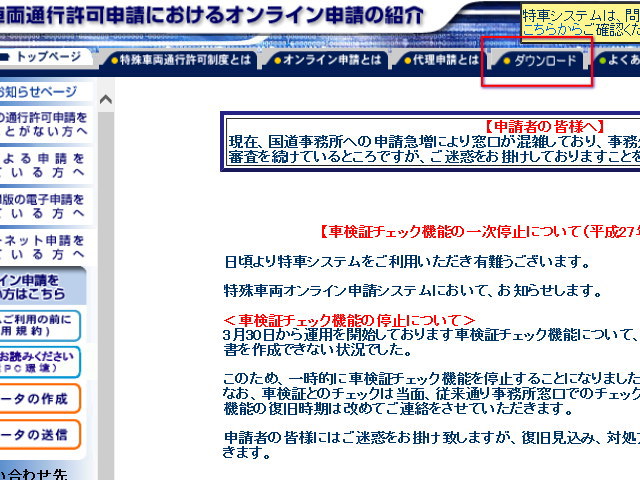

特殊車両通行許可におけるオンライ申請の紹介のページに飛んでください。

この中の”ダウンロード”に進みましょう。

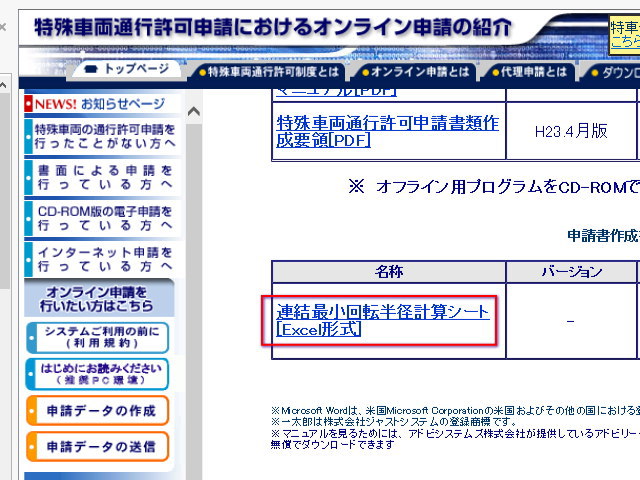

一番下まで行くと、”最小回転半径計算シート”というものがありますのでここをクリックしてください。

数値を入力する

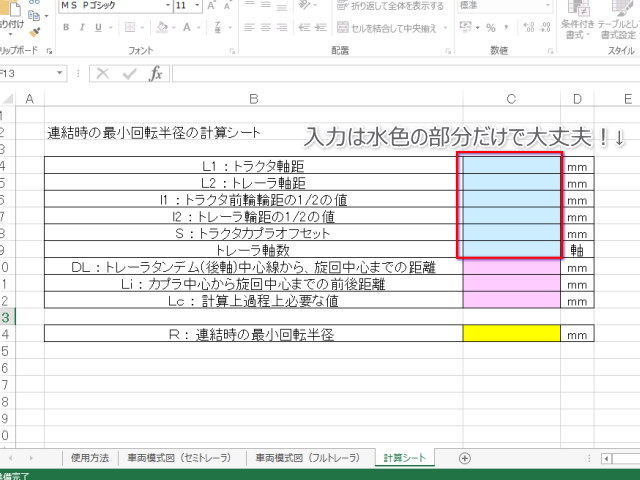

メーカーに問い合わせて三面図を入手する

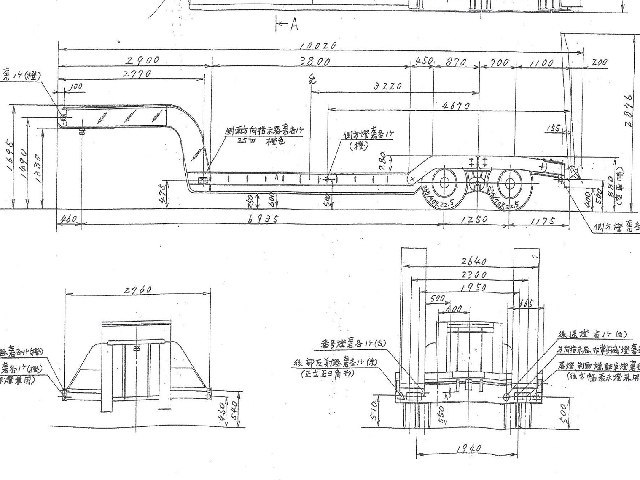

今回はセミトレーラーの重セミをモデルにしています。この後の申請でも同様ですが、ここに関しては車検証だけでは対応できません。

そのため、各メーカーに電話をして三面図を入手します。最終的にはメーカーの販売店レベルで対応するところもあれば代表番号で直接対応するところもあります。

メーカーからしてみれば、販売した段階で仕事は終わったはずなのに、なんでまた三面図をサービスしなきゃいけないんだ的な雰囲気もありますから、必ずしも歓迎ムードではありません。中にはあからさまにいやな対応をされるところもありますので注意してください。

また、一部のメーカーでは三面図は有料(1部4000円ですぜ!)です。

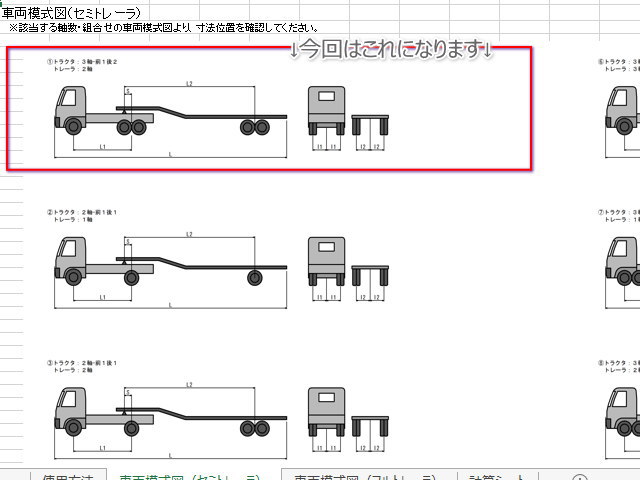

入力する連結車のパターンを探す

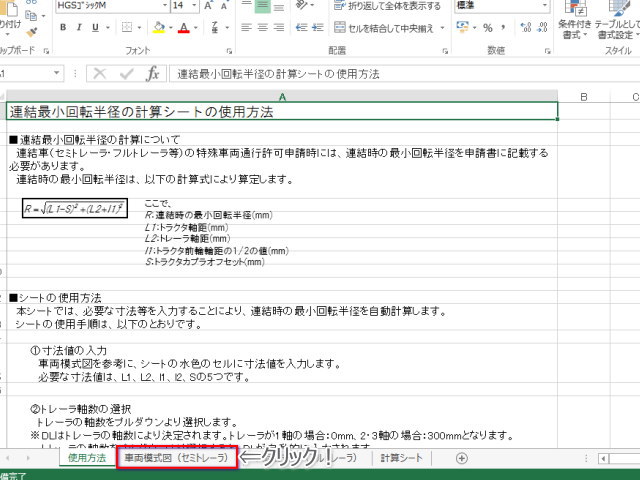

エクセルを開くと難しそうなことが最初にいろいろ書いてありますが、実際にはここは理解できなくても大丈夫です。とりあえずここはシカトしてもらって、下の部分の車両模式図をクリックして先に進みましょう。

エクセルを開くと難しそうなことが最初にいろいろ書いてありますが、実際にはここは理解できなくても大丈夫です。とりあえずここはシカトしてもらって、下の部分の車両模式図をクリックして先に進みましょう。

今回は一番左上のパターンになります。

拡大するとこのようになります。三面図から簡単に数値が導き出せると思います。

各数値を入力する

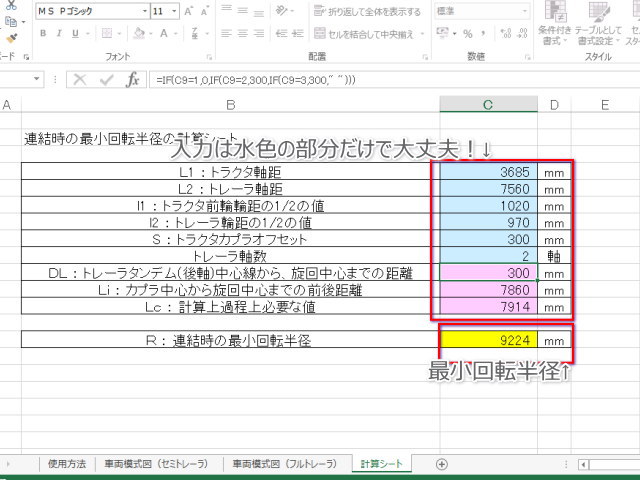

次に、エクセルの下の部分の”計算シート”をクリックします。

すると、下の画面になります。

では、実際に打ち込んでいきましょう。

トラクタは、今回は↑の図面を参考に打ち込んでいきます。

打ち込んでいくと、三面図ではどうしても出てこない数値があったり、わからない数値が出てくることもあります。

打ち込んでいくと、三面図ではどうしても出てこない数値があったり、わからない数値が出てくることもあります。

実際に、この三面図ではトラクタのカプラオフセットは数値での記載はありません。探せばほかに資料があるのかもしれませんが、それでもない場合は、言葉は悪いですが最終的には図面からカンで数値を出すしかありません。

↓トレーラの図面はこちらを参考に打ち込みました。

見ておわかりのとおり、きちんときれいにプリントされているものもあれば手書きのラフ案みたいなものもあります。

数値さえはっきりすればいいので体裁はどうでもいいのですが、まれになんて書いてあるのか読めないくらいのラフ案の三面図も出くわします。

入力してみる

数値を入力すると最小回転半径が出てきます。この数値を申請に使います。

ここまで入力してようやく一つの数値が出てきます。地獄に突き落とすようですが、まだ申請の前段階なので、ここで疲れている場合ではありません。

“自分でやる特車オンライン申請②最小回転半径をだす” への1件のフィードバック