運送会社の経営者や総務課のような会社の法務部門を管理する立場であれば、特殊車両通行許可ということばは聞いたことがあるかもしれません。

特殊車両通行許可は重さや大きさの制限を超えるような車両が道路を通行するときに必要になる許可です。

もしあなたが(あるいはあなたの会社)が許可を取らずにそれらの大型車両を通行させているとしたら、法律家の立場から見ると、”許可”とは原則として禁止されている行為に特例として認めるものなので、許可を取っていない状態は違法ということになります。

ここでは、あなたの扱う車両が特殊車両通行許可に該当するかどうか、該当するとすればどうすれば無許可状態(違法状態)が解消されるのかを簡単に説明したいと思います。

私は東京都港区で特殊車両通行許可を専門とした行政書士事務所を運営しています。おかげさまで大手運送会社や一人の小さな会社から多数の依頼をいただき、年間100件を一つの不許可もなく現在を迎えています。この記事をしっかり理解すれば、あなたの会社のコンプライアンスはさらに強固なものになるし、その結果、許可が必要ないと判断できたのであれば余計な事務手続き・費用の心配をしないで済むようになります。

私は東京都港区で特殊車両通行許可を専門とした行政書士事務所を運営しています。おかげさまで大手運送会社や一人の小さな会社から多数の依頼をいただき、年間100件を一つの不許可もなく現在を迎えています。この記事をしっかり理解すれば、あなたの会社のコンプライアンスはさらに強固なものになるし、その結果、許可が必要ないと判断できたのであれば余計な事務手続き・費用の心配をしないで済むようになります。

Contents

まずは、ざっくりと特殊車両に該当するかどうかを確認しよう。

あなたの扱う車両が特殊車両に該当するのであれば、単純に申請にかかる事務手続きの手間、行政庁に支払う手数料がかかります。さらに私のような行政書士に依頼した場合はその報酬が別途かかります。

そのため、もしあなたの車両が特殊車両に該当していないのであれば、それらの負担を心配する必要がそもそもなくなりますので大変なリスクヘッジになります。

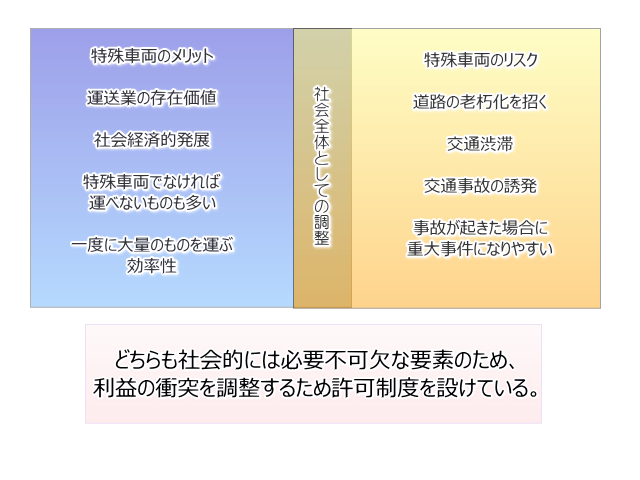

なぜ許可が必要なのか?

最初から難しい話で申し訳ないのですが、道路法47条で

車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

との規定があります。これが特殊車両通行許可の根拠になります。通行させてはならない、とは「通行してはならない」よりも厳しい表現です。つまり、行政庁側(警察行政含む)に通行を静止しなければならない義務を課しているのです。

これはなぜでしょうか?道路はもともと人の行き来を使用目的としています。そのため限度を超えた車両が無秩序に行き来すると本来の目的の邪魔になるか、あるいは事故を誘発してしまいます。

保全の目的からみれば、じゃんじゃん大型車両が同じ道を通行することで道路の劣化が早まってしまいます。

しかし一方、現実問題として大型車両は社会には必要不可欠です。限度を超えた車両もなければ社会発展は妨げられてしまいますし、すでに運送業の持つ社会的責任も大きなものになっています。

そこで、どこかで調整が必要なため、47条の2で

車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、通行を許可することができる。 (抄)

としているのです。

つまり、47条で全面的に禁止しておいて、47条の2でその例外を認め、経済性と社会性の衝突を社会的にみて妥当な調整をつけているのです。

まずは一般的制限値を知ろう

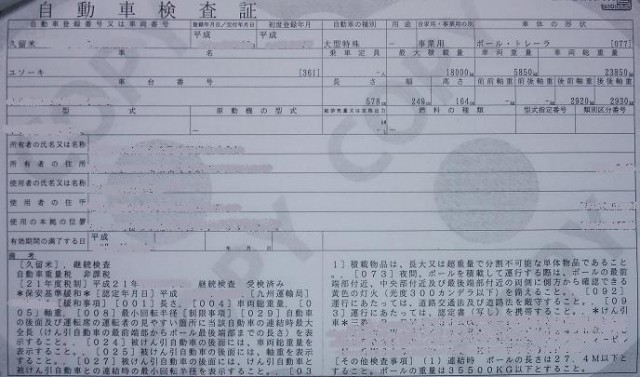

なぜ許可が必要なのかを知ったうえで、次は実際にあなたの扱う車両が特殊車両に該当するかどうかを簡単に見てみましょう。車検証を見ると、

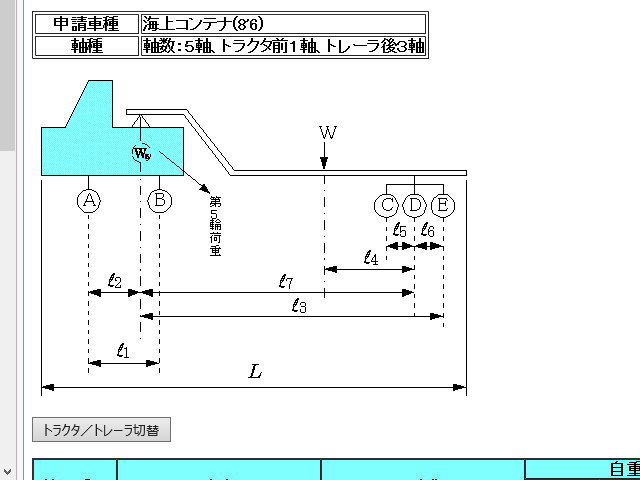

このように記載されていたとします。これをよく見ていただき、下の図と比べてみてください。

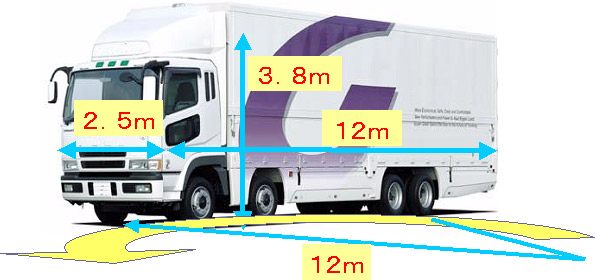

上の図は車両制限令と言って、国土交通大臣の発する法律のようなものに定められている普通車両と特殊車両のさかいめです。

この中でどれか一つでも超えてしまえば特殊車両ですし、すべてが下回ればこの段階では特殊車両ではありません(重量の説明はこの後)

今回の車検証では、大きさの部分は特殊車両に該当しないことになります。つまり許可は必要ありません。

重量を見てみよう

しかし、道路の保全という意味では大きさよりも重さのほうが重要そうですね。ではここで車両制限令のすべての項目を表にして見てみることにしましょう。

| 車両の諸元 | 一般的制限値 | |

| 幅 | 2.5m以下 | |

| 長さ | 12.0m以下 (積載物含む) | |

| 高さ | 3.8m以下 (条件付きで4.1m) ※荷台高さ+積載物高さ | |

| 重さ | 総重量 | 20.0t以下 (条件付きで25t) |

| 軸重 | 10.0t以下 | |

| 隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18.0t (ただし、隣り合う車軸の軸距が3.0m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも0.5t以下のときは9.0トン) ○隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は20.0t |

|

| 軽荷重 | 5.0t以下 | |

| 最小回転半径 | 12.0m以内 | |

いかがでしょうか。車両の総重量では20トンがその限度となっています。(新規格車と言って多少の例外はありますが、ここでは省きます。)

今回の車検証では車両重量は5850㎏なので一般的制限値の範囲内ですが、荷物を積んだ状態の車両総重量は23850㎏なので制限値を超えてしまいます。つまり特殊車両に該当するのです。

重さは車両のみの重さではなくて荷物を積んだ状態の重さになります。この重さにさらに人員の乗った重さが最終的な判断基準になります。

重さは車両のみの重さではなくて荷物を積んだ状態の重さになります。この重さにさらに人員の乗った重さが最終的な判断基準になります。

一般的に車両を作るときに制限値ギリギリに超えないように設計するものなのですが、運送会社にとっては荷物を積まずに特殊車両を使用するなんてことはあり得ないでしょう。

いかがでしょうか?車検証を見ただけで簡単に判断できるので、まずはあなたの車両が特殊車両に該当するかどうかを検討しましょう。

どうすれば無許可状態を回避できるか

あなたの車両が特殊車両に該当するとなれば、すでに違法性を帯びた無許可状態ということになります。

今まではたまたま取り締まりを受けずに済んだかもしれませんが、いつ取り締まりを受けるかわかりませんし、その結果指導・警告を経て行政処分ということも考えられます。

まずは許可の申請をしよう

最近は特殊車両通行許可の審査期間が長く、平気で2か月以上かかってしまう傾向にあります。(それだけ申請数が上がっている=取り締まりが強まっている証拠ともいえます)

そのため明日にでも違法状態を抜け出したいと思う気持ちもわかりますが、実質的にそれは無理ですからまずは許可申請をはやめに出すようにしましょう。最近は申請がオンラインでできるようになりましたので大変便利です。

許可申請を出すためには車両の車検証と経路をもとに様々な検討が必要になってきます。ある程度経験を積めば素早くできるようになりますが、それでもかなりの量を勉強する必要があるものです。

実際のオンライン申請画面

自信がなければ行政書士に相談しよう

実際にあなたがやってもいいし、やったうえで判断してもらったほうがいいかもしれませんが、申請が難しく、自前では無理だと判断した場合はなるべく早く専門家に相談しましょう。

特殊車両通行許可の専門家は行政書士です。しかし、すべての行政書士が相談に乗れるかといえばそうではありません。道路法に強い行政書士を探しましょう。

我田引水になりますので別に私でなくても構いません。あなたに合う・合わないがあると思いますので何人かの行政書士に確認し、そのうえで選ぶほうがいいと思います。

まとめ

「取り締まりにあうなんて聞いたことがないし、もしあったとしたら運が悪かっただけ」

突き放した言い方になりますが、あなたがそう思うのであれば、それもいいかもしれません。

実際にこの制度は古くからありますが取り締まりが本格化したのはここ2~3年です。そのため周りの運送業のひとでも許可を取らずに営業している人も多いでしょう。

そのうえで、私の立場としては、できる限り早く許可を取得したほうがいいと思うし、実際にこれから取り締まりは強まる一方だと思います。もちろん、あなた自身がコンプライアンスの精神を大事にすればなおさらでしょう。

取り締まりや警告は、実際に受けてみないとその気持ちはわからないと思いますが、精神的ストレスは大変なものです。余計なストレスで業務に支障が出るのはあなたにとっても、会社にとってもマイナスな部分が多いでしょう。