制限外積載許可は、出発地を所轄する警察署が窓口となっている許可で、特車の許可よりもさらにマイナーなものですが、運送業の方ですと屋根材や電柱などを運ぶ際に必ず必要になる許可です。

当事務所は早くから特殊車両通行許可に付随してこの許可を代行していますが、なぜかほとんどどこの事務所でもこの許可を取り扱っていません。

ここではまずは制限外積載許可の全体像と、その要件を完全に、できる限りわかりやすく説明したいと思います。

制限外積載許可とは?

たとえば電柱や屋根材、珍しいところでは電車などの不可分でかつそれだけで12メートルを超えてしまうようなものを運ぶ場合に必要となる許可です。

例えば電柱だと、それだけで15メートルを超えてしまうものもありますが、積載しようという場合は制限外積載許可が必要になります。

特殊車両通行許可ですと、申請の際に車両の長さや幅を申告しますが、例えば長さであればその10%を超えるものは特車の許可とは別に制限外積載許可が必要になります。

特殊車両通行許可との違いは?

そもそも特殊車両通行許可は、車両の大きさや重さが車両制限令を超えるものを通行させるときに必要になる許可です。

制限外積載許可は、これに追加して必要になる許可です。

つまり、ただでさえ基準を超えた車両に、さらにそれよりも大きなものを積載しようとするときに必要になるのが制限外積載許可なのです。

制限外積載許可の窓口・必要書類・許可期間

制限外積載許可は、出発地を所轄する警察署が窓口です。一般的には道路使用許可と同じところが窓口のようです。

必要書類は

制限外積載許可申請書

特殊車両通行許可証

車検証の写し

出発地から目的地までの経路図

荷姿図

運転免許証(実際に運転する担当者のもの)

ですが、この許可はローカルルールがおおきく、かならず事前に問い合わせたほうがいいでしょう。

また、許可期間もかなりアバウトで、警察署のスタンスとしては最短の期間しか許可したがりません。たとえば工事期間が2週間であれば2週間、1か月であれば1か月になります。

依頼が読めずにいつ通行するかわからないのでできる限り長い期間の許可がほしい場合、窓口に相談したほうがいいと思いますが、それでも3か月を超えるのは難しいようです。

制限外積載許可の要件

制限外積載許可は、都道府県によって微妙に要件が違うこともありますが、東京都の要件を説明しますので参考にしてください。これでほとんど対応できると思います。

また、検査はありませんが実際の積載物の設置がぐらついていたりすればもちろんダメです。

長さ

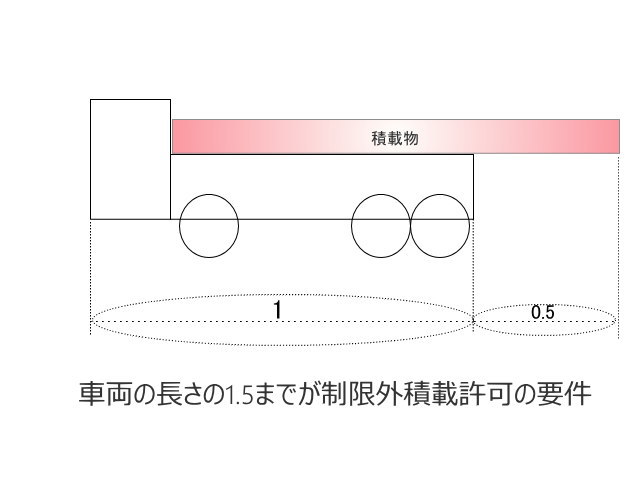

車両の長さの2倍以下であり、それぞれのはみ出しが0.5以下。かつ全長が20メートル以下。

例えば10メートルの車長であれば15メートルが最大になります。また、20メートルが最長ということは、20メートルの長さの者を運びたいのであれば車長は13メートル必要ということになります。

また、前後にはみ出す場合は10分の5が基準になっていますが、経験上、実際には10分の3を超えないようにしたほうがよさそうです。どうしても越える場合はその旨を事前に警察署に相談してください。

積載物の全長が15メートルを超える場合は夜間走行(午後10時から朝7時)の条件が付されます。

幅

車両の幅に1メートルを加えたもので、かつ3.5メートル以下。

左右それぞれのはみ出しは0.5メートル以下になります。また、幅が超過する制限外積載許可を取得する場合は必ず夜間走行の条件が付されます。

高さ

4.3メートルまで(普通車や三輪車など車両によっては3メートルまでになります)。

積載した車両の高さを含めた高さになります。高さが4メートルを超えると夜間走行の条件が付されます。

重量

原則として許可の取り扱いはしていないようです。

まとめ

いかがでしょうか?制限外積載許可は情報が少ないのですが、私の経験上、ここを押さえておけば問題ないでしょう。

運送会社様でも制限外積載許可は全く必要ないところも多いでしょう。バン型のトラックで、かつ増トン車の場合は必要ありませんし、トレーラ・トラクタでもほとんどは車両の大きさの範囲で収まります。

そのためマイナー中のマイナーな許可ですが、それだけに必要になった時にあわててもなかなか信頼できる資料は見当たらないのが現状です。

とはいえ、資料がないから・・・という理由で許可をとらないのは考え物です。ぜひ参考にしてください。

“制限外積載許可とは?|特殊車両通行許可だけではダメな場合” への2件のフィードバック

参考になりました。