特殊車両通行許可で最も気になるポイントは条件ではないでしょうか?せっかく許可を取得しようとしても、実際には条件が付されることがほとんどですが、この条件が非常に厳しいのです。

特殊車両とは、重さや大きさの一般的制限値を超えたものをさしますから、それらの車両を通行させる場合はある程度の条件は仕方ないのかもしれません。

実際の法的な実務運用は直接ご相談いただきたいのですが、ここでは、特殊車両通行許可における条件をできる限りわかりやすく説明をしたいと思います。運送会社・流通会社様の総務課・法務担当者はもちろん、その運転責任者もぜひご覧いただければと思います。

条件の全体像

特殊車両通行許可は、重量と寸法においてAからDの4条件を用いています。Aは無条件で通行していいものでもっとも申請者にとってはメリットの大きな許可になります。そしてD条件が最も厳しい条件になります。

申請をしたとしてもそのまま許可になることはまずありません。ほとんどがC条件以上の条件を付されるのです。

| 条件 | 内容 |

| A条件 | 条件なし(特殊車両通行許可の取得は必要) |

| B条件 | 重量 徐行+連行禁止 寸法 徐行 |

| C条件 | 重量 徐行+連行禁止+前後誘導車設置 寸法 徐行+前後誘導車設置 |

| D条件 | 重量 徐行+連行禁止+前後誘導車+併走禁止 寸法 D条件はありません |

徐行とは?

B条件以上は徐行が付けられますが、もちろんすべての区域で徐行しなければならないというわけではありません。そんなことをしたら逆に交通障害を起こしてしまいます。

一般的には橋梁・屈曲部・交差点・狭小部、上空障害箇所で徐行をすればいいということになります。

上空障害箇所とはトンネルなどのいわゆる屋根のある部分です。

”徐行”は時速何キロメートル?

では、徐行とはいったい時速何キロメートルを指すのでしょうか?

徐行は道路交通法第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されています。

具体的に”徐行とは時速○キロ”と定めてしまうと天候やそのほかの要件を考慮しないことになってします。

現代の交通事情は単純ではありませんから、一律に決めていい場合とそうでない場合がありますが、この場合は一律には決められない典型でしょう。

逆に、それらを一律に特定しようとすると実態社会となじまなくなってしまうからです。

ねんのため、 幣事務所のクライアントに尋ねたところ、一般的な徐行とは10㎞程度をいうそうです。特殊車両は重量があるため直ちに停止できる速度となると、このレベルになるとの意見が多かったです。

誘導車の設置

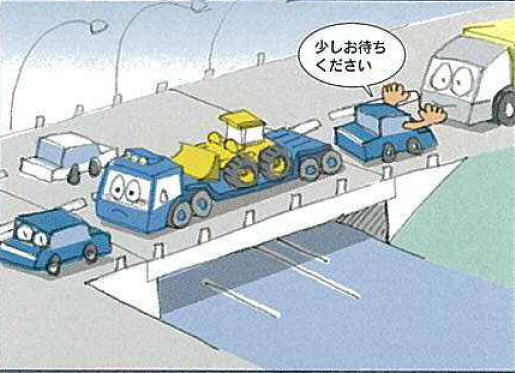

C条件からいきなり厳しくなるのですが、前後に誘導車を設置して、安全の保全をしながら運行することになります。

特殊車両は、いったん事故になれば社会問題に発展する大問題になることも十分に考えられるため、行政側も国民の安全面を考慮すればこのような条件を付すことが当然の国民の意思にこたえるものだということでしょう。

実際の運用上は、誘導車をすべてに徹底して設置することで逆に効率性を損ねる場合もあるため、現在はあいまいになっている部分でもあります。

しかし、だからと言って誘導車は設置しなくてもいいのかといえばそうではありません。

連行禁止とは?

連行は、二つ以上の特殊車両が続いて走ることを言います。これは橋梁部分に課されます。

重量などで道路にかける負担を考えるとこの条件は当然かもしれません。もちろん、連行禁止の上に徐行をすることになります。

併走禁止とは?

最も厳しいD条件では、前後に誘導車を設置して、橋の部分を特殊車両が通るときには誘導車が橋の上で特殊車両以外の車両も規制して、橋の上には(一つの進行方向)その特殊車両のみになるようにするというものです。

特に重量が40トン近くになるとD条件が付されやすくなります。許可に関しても行政庁からいろいろ相談されることも多くなります。